平阳新闻网

我的小学时期

本网讯(作者 郑长埠 编辑 王秀华)从湖北村的瓦窑头向东走到张唐厝,有一处黄氏宗祠,雕龙刻凤、金碧辉煌。然而,新中国成立初至上世纪末,这里却是一所学校,名“湖北小学”,那是我接受启蒙教育的第一所小学。这是所初小,全校只有一、二两个年级,有十几名学生、两位老师。教室是祠堂间改造的,桌椅不全,设备简陋,但老师都很热心。老师把学校的墙刷得白白的,在“礼堂”正中贴上毛主席、朱德总司令的画像,柱子上贴了很多经过美化的标语。

当时,每村都在村头村尾设置“哨卡”,专门检查行人的“路条”。“路条”是当地土改工作队签发的,实际上是一种通行证。这项工作,白天都是由小孩们完成。我参加了儿童团,除了上课就是“站哨”了。后来我才知道,社会安定、土改工作顺利进行,不是靠几个哨卡就行了。

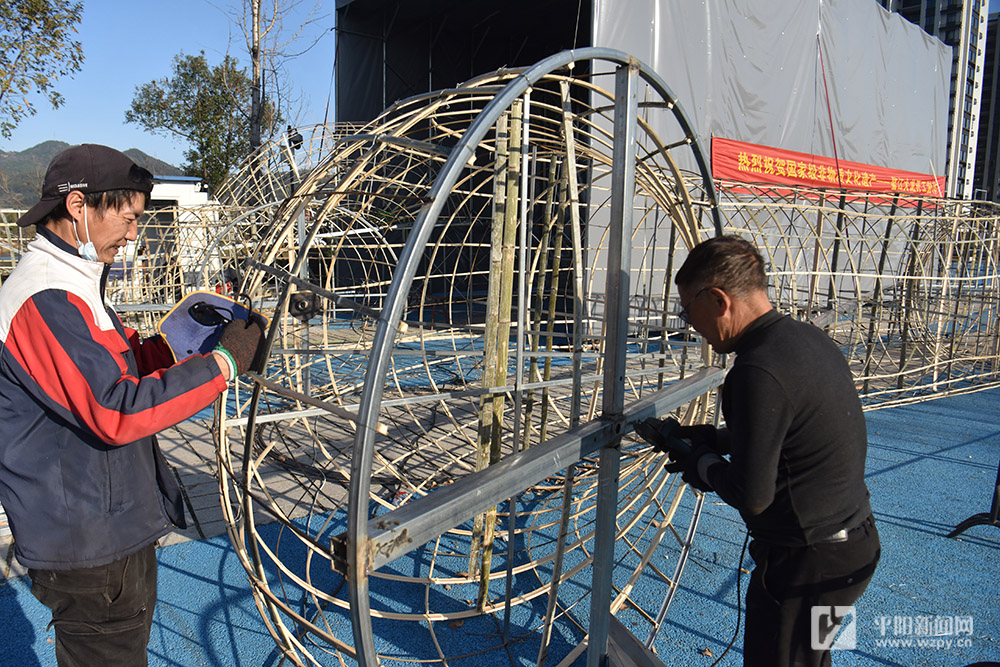

那时,我们学校组建了秧歌队,我也被吸收了,大人们都说我跳得好。当时,我还在老师的导演下,和一个比我大的女同学演《姐弟开荒》,剧情和曲调完全是陕北的《兄妹开荒》,不同的是改用家乡的闽南话演唱。词也作了些修改,比如歌词中“妹妹你听我说”改为“姐姐你听我讲”。记得剧中有一句台词,“我父我母命早亡”,我不肯讲,因为我父母明明都健在,我感觉这话有诅咒的意思。老师说,“这是演戏,不是诅咒,不要紧的”,后来我就照讲了。当时的秧歌舞和《姐弟开荒》很受欢迎。演出在临时搭起来的一个场地进行,场场挤满了人。我的一个住在水头的三姑母也赶过来看。不少青年人在劳动时也唱《姐弟开荒》中的歌,有的碰到我都要说几句赞扬的话,有的还直呼我“喜宝”(我在剧中扮演的角色)。前几年,我突发寻找剧中姐姐的念头,但我只知“姐姐”是塔门人,连名字也记不起来了。我托我的一个土生土长于塔门的表弟帮忙,他多番查寻,终无下落。

读了两年初小后,我转入南湖小学。这所小学位于我家对面的山脚,坐落在“塔院街”的南面,也是由旧式宫殿改建的,原名“塔院宫”,离我家有二三里路。这是个“完小”,比湖北小学大得多。全校共有从一年级到六年级六个班级,十来位老师,三百多名学生。学校左边有几家日用杂货店、南货店及豆腐店,右侧是乡公所及供销社。乡政府经常在学校里开大会、举行文艺演出以及其他文化宣传活动。

一开始,我要到离学校不远的外婆家吃午饭,后来自己带饭吃。母亲每天盛好饭(番薯丝饭),搭一点菜,放进一个木质小盒里,让我拎着去上学。我到学校的第一件事,就是把饭盒放到学校厨房,好让厨娘到中午时加热。有时,家里没有菜可带,母亲就给我五分钱,让我到学校边上的豆腐店买一块五香干下饭。那时生活虽然艰苦,但是大家的学习热情很高,除了认真听课、读书、写作业,还积极参加学校组织的各项活动。

一次,乡政府在学校组织全乡农民看田图活动。整个学校的大礼堂、教室和走廊的墙上都挂满了画得密密麻麻的田图。这是“土改”后的一次影响很大的群众活动。图上明确标注各家分到的土地位置,与大家领到的田契进行对照。学校动员我们帮助农民认田图。老师说:“要给农民伯伯讲清他们的田地的位置,东边是谁的,西边是谁的,南边是谁的,北边是谁的……”这些话我至今记忆犹新。

学校很重视对学生进行思想政治教育。老师经常跟我们讲,现在是新社会了,老师不准打骂学生,同学之间要团结友爱。学校多次组织学生参加追悼革命烈士活动,参与追悼会和为烈士送葬仪式,还经常邀请乡干部为我们讲新中国成立前党的地下活动,讲游击队如何同国民党反动派作斗争,其中要属老海(郑海啸)的故事最多。一次,老海被围困,他竟然在一个深潭里泡了三天三夜,每天只用有限的一点米粉干泡水充饥,坚持到了最后。他的一个女儿叫郑明德,才十八岁就被国民党反动派抓去。国民党反动派以伪县长的儿子同她结婚为诱饵,收买她,她毫不动摇,受尽严刑后惨遭杀害。就义前,她从容脱下脚上的白力士鞋,送给被迫推她上刑场的车夫。这些活动无疑给了我们深刻的思想教育,使我们从小就懂得:人民的解放是用烈士的鲜血换来的。以致后来戴上红领巾的时候,我对红领巾是“红旗的一角”有更加深刻的理解。

我在小学时还经历了抗美援朝运动。当时的我虽不十分清楚抗美援朝是怎么回事,但是亲身体会到了人民群众的激昂情绪——“雄纠纠,气昂昂,跨过鸭绿江”的歌声不仅学校有,社会各个角落都可听见。全乡组织过多次游行示威活动,队伍整齐,口号声此起彼伏,回荡在南湖盆地。那时还搞了捐献活动,我向家里要了钱,捐献给国家。学校每周都有老师给学生讲国内外形势。特别是抗美援朝战争爆发以后,老师们写标语、画漫画、讲时事,时常对学生进行生动的思想教育,这些思想都深深印在我的脑海里。

版权声明:

凡注明来源为“新平阳报”、“平阳新闻网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属平阳新闻网或相关权利人专属所有或持有所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。否则以侵权论,依法追究相关法律责任。